Ettore Wine Column #08

ワインの世界を変えた小さな虫「フィロキセラ」

2018年6月18日

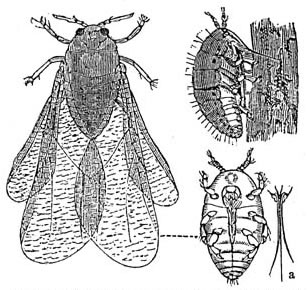

葡萄樹の根に寄生してやがて腐らせてしまう、ワインにとって恐るべき害虫「フィロキセラ(葡萄根油虫=ぶどうねあぶらむし)」。体長はたった1mmにすぎない非常に小さな虫ですが、その凄まじい威力はワイン業界で大きな問題となりました。生態にはいろいろな型があり、葉に上って卵を産む『葉こぶ型』のフィロキセラ、羽を出して飛べる『有翅型』、そして『根こぶ型』。『根こぶ型』のフィロキセラは葡萄樹の樹液を吸って食べます。根にくっついて微小な穴を開けるため、その傷からウィルスや菌が葡萄樹に入ってしまいます。そうなると葡萄の生産量は減り品質も落ち、最終的には樹自体が死んでしまうのです。

フィロキセラは19世紀にアメリカからヨーロッパにやってきました。1863年にローヌ地方の葡萄樹が感染したのですが、当初は原因が分かりませんでした。やがてフィロキセラが原因だと判明してからも、解決方法はすぐには見つかりませんでした。砂質と粘板岩土壌の畑は感染されにくかったのですが、それ以外の畑は絶滅し、もうこれはワイン伝統の終わりだと考えた人も多くいました。

そして、19世紀末にやっと解決方法が見つかりました。普段ワイン醸造で使う葡萄樹はコーカサス由来のVitis Viniferaです。

しかし、Vitis種は他にもあって、その中でもアメリカ系のVitis(Riparia、Rupestris、Aestivalis)はフィロキセラに抵抗することができます。抵抗性のあるアメリカ系の台木にヨーロッパ系の苗を植えると、フィロキセラは根を襲うことができなくなり、おいしいVitis Viniferaのまま葡萄の収穫ができることが分かりました。この方法は今もななお世界中で使用されています。

こんなに小さな虫が、何千年も前から伝わってきたワイン伝統を絶滅させるほどの影響を及ぼすとは不思議ですね。現在は台木をしない自根葡萄樹はほとんどありません。火山性土壌やもともと感染しなかった国(例えばチリ)ではたまに見かけますが、例外です。そんなワインはよく”Pre-phylloxera vines”のような書き方をラベルにしています。台木をしない葡萄樹のワインの方がより美味しいという人がいますが、実際のところ、どうなのでしょうか?皆さん、もし機会があればぜひ試してみてください。